Infarto agudo de miocardio después de la ablación por radiofrecuencia

en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. A propósito de

un caso clínico

[Acute myocardial infarction after radiofrequency ablation in a patient

with Wolff-Parkinson-White syndrome. Case report]

Pedro Taffarel,a* Karina Vallone,a Sebastián

Maldonadob

a Servicio de Terapia Intensiva, Fundación Hospitalaria, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina

b Servicio de Electrofisiología, Fundación Hospitalaria, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina

* Correspondencia: pedrotaffarel@hotmail.com

Los

autores no declaran conflictos de intereses.

Resumen

La ablación con radiofrecuencia es un tratamiento eficaz para

pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. La tasa de complicaciones es

baja y el infarto agudo de miocardio es un desenlace infrecuente. Comunicamos

el caso de un paciente de 10 años con diagnóstico de síndrome de

Wolff-Parkinson-White que fue sometido a una ablación por radiofrecuencia y

que, luego de ingresar en la Unidad de Terapia Intensiva, tuvo precordialgia y

supradesnivel del ST en electrocardiograma; progresó con aumento de enzimas

cardíacas y compromiso de la función ventricular izquierda, según el ecocardiograma.

La angiografía reveló una oclusión en la arteria descendente posterior. Se

indicó la administración de nitroglicerina, anticoagulación con heparina,

antiagregación con ácido acetilsalicílico y betabloqueantes. El paciente tuvo

una buena evolución y fue dado de alta el día 5, con persistencia de una onda T

invertida en el electrocardiograma, e hipomotilidad en la pared posterior del

ventrículo izquierdo y discinesia septal en el ecocardiograma.

Palabras clave: Arritmias cardíacas; ablación por

radiofrecuencia; infarto de miocardio.

Abstract

Radiofrequency catheter ablation (RFA) has been shown to be effective in

the treatment of patients with Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome with a low

rate of complications, being the acute myocardial infarction (AMI) an uncommon

outcome. We report the case of a 10-year-old patient diagnosed with WPW who

underwent radiofrequency ablation, and who after arriving at the intensive care

unit presented precordialgia, ST-segment elevation on the electrocardiogram;

progressing with an increase in cardiac enzymes and left ventricular function

involvement on the echocardiography. An angiography was performed that revealed

occlusion in the posterior descending artery. Medical treatment was instituted

(nitroglycerin, anticoagulation with heparin, antiplatelet therapy with

acetylsalicylic acid, and beta-blockers).The patient progressed well, being

discharged on day 5, with an inverted T wave persisting on the

electrocardiogram, and hypomotility in the left ventricular posterior wall and

septal dyskinesia on the echocardiogram.

Keywords: Cardiac arrhythmias; radiofrequency

ablation; myocardial infarction.

Introducción

El infarto

agudo de miocardio (IAM) es una condición clínica que se desarrolla asociada

con una reducción o interrupción repentina del flujo sanguíneo en los vasos que

irrigan el corazón. Los criterios diagnósticos electrocardiográficos,

ecocardiográficos y enzimáticos de IAM están bien definidos en los adultos.1 El IAM es infrecuente en el ámbito

pediátrico, se asocia a una cardiopatía congénita, y sus causas más frecuentes

son el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar

y la enfermedad de Kawasaki. Además, las enfermedades protrombóticas

congénitas, las vasculitis y los procedimientos quirúrgicos o intervencionistas

también pueden causar isquemia e infarto.1,2

Se ha

demostrado que la ablación por radiofrecuencia es eficaz en el tratamiento de

pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), la tasa de

complicaciones es baja,3,4 y

el IAM es un desenlace infrecuente.5,6

Presentamos

el caso de un paciente con diagnóstico de síndrome de WPW que sufrió un IAM

después de la ablación por radiofrecuencia y tuvo una respuesta favorable al

tratamiento farmacológico.

Caso clínico

Varón de 10

años de edad, previamente sano, con síndrome de WPW diagnosticado en un control

de rutina, que se internó para

un procedimiento terapéutico programado. Fue sometido a un estudio

electrofisiológico con mapeo 3D y ablación del síndrome de WPW posteroseptal

derecho en la vena posterior del seno coronario, mediante la aplicación de

radiofrecuencia que alcanzó 20 W y 65 °C durante 60 segundos, con una segunda consolidación

de igual duración. El procedimiento fue exitoso.

El paciente

clínicamente estable fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva

Pediátrica. A los pocos minutos de ingresar, tuvo precordialgia de intensidad

creciente, que se irradiaba al dorso, asociada a sudoración, bradicardia y

ligera hipotensión. Se optimizó la volemia, se trató el dolor con agentes opioides

y antinflamatorios no esteroides a dosis habituales, y se realizó un electrocardiograma que fue

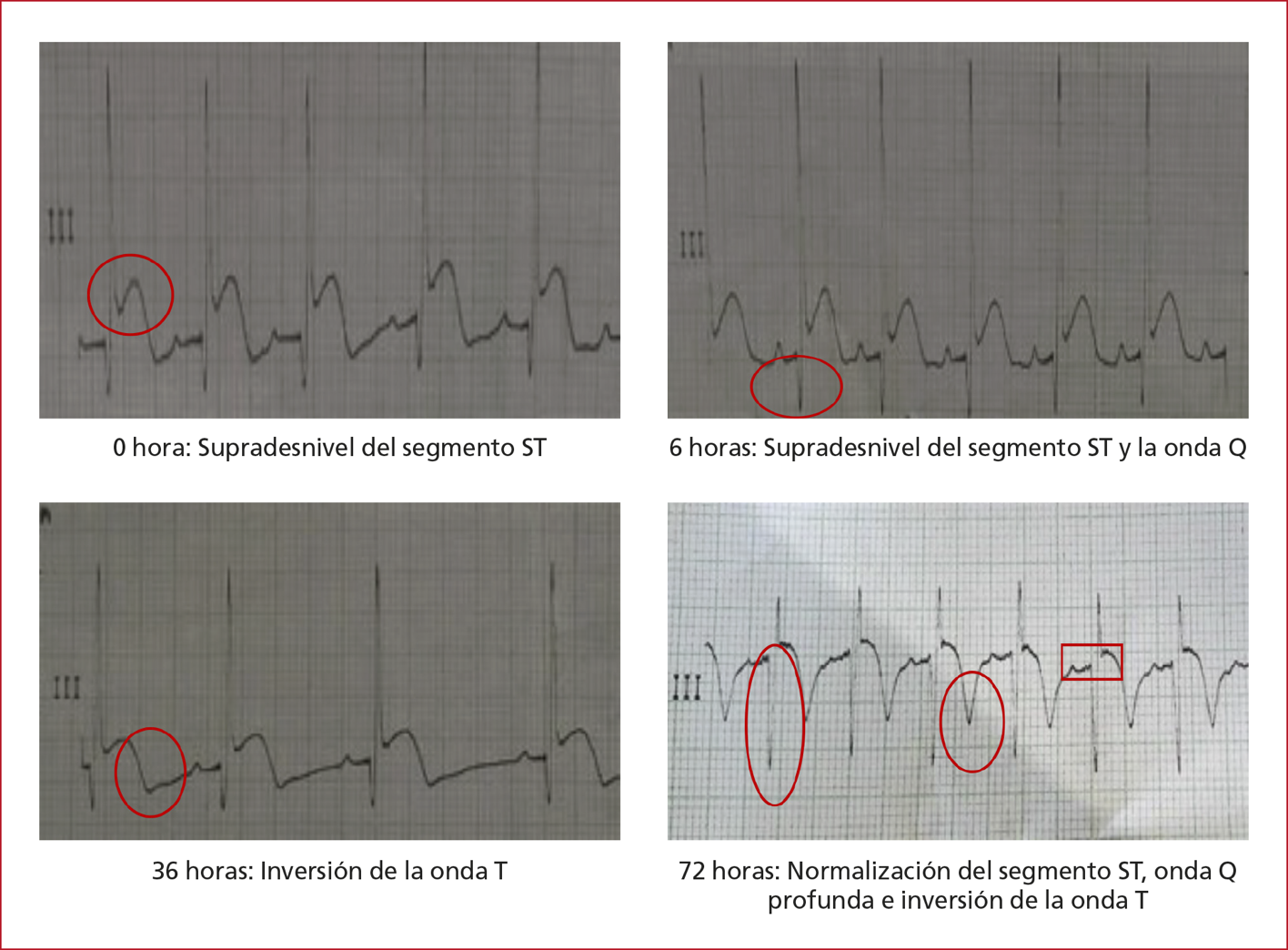

compatible con IAM (supradesnivel del segmento ST; Figura 1). La angiografía

reveló una oclusión en la arteria descendente posterior; la intervención

percutánea no era posible dado el limitado calibre del vaso afectado. Se indicó

nitroglicerina a 6 µg/kg/min,

anticoagulación con heparina a 10 U/kg/h, antiagregación con ácido

acetilsalicílico y atenolol 1 mg/kg/día, que se mantuvo por 48 horas. Se

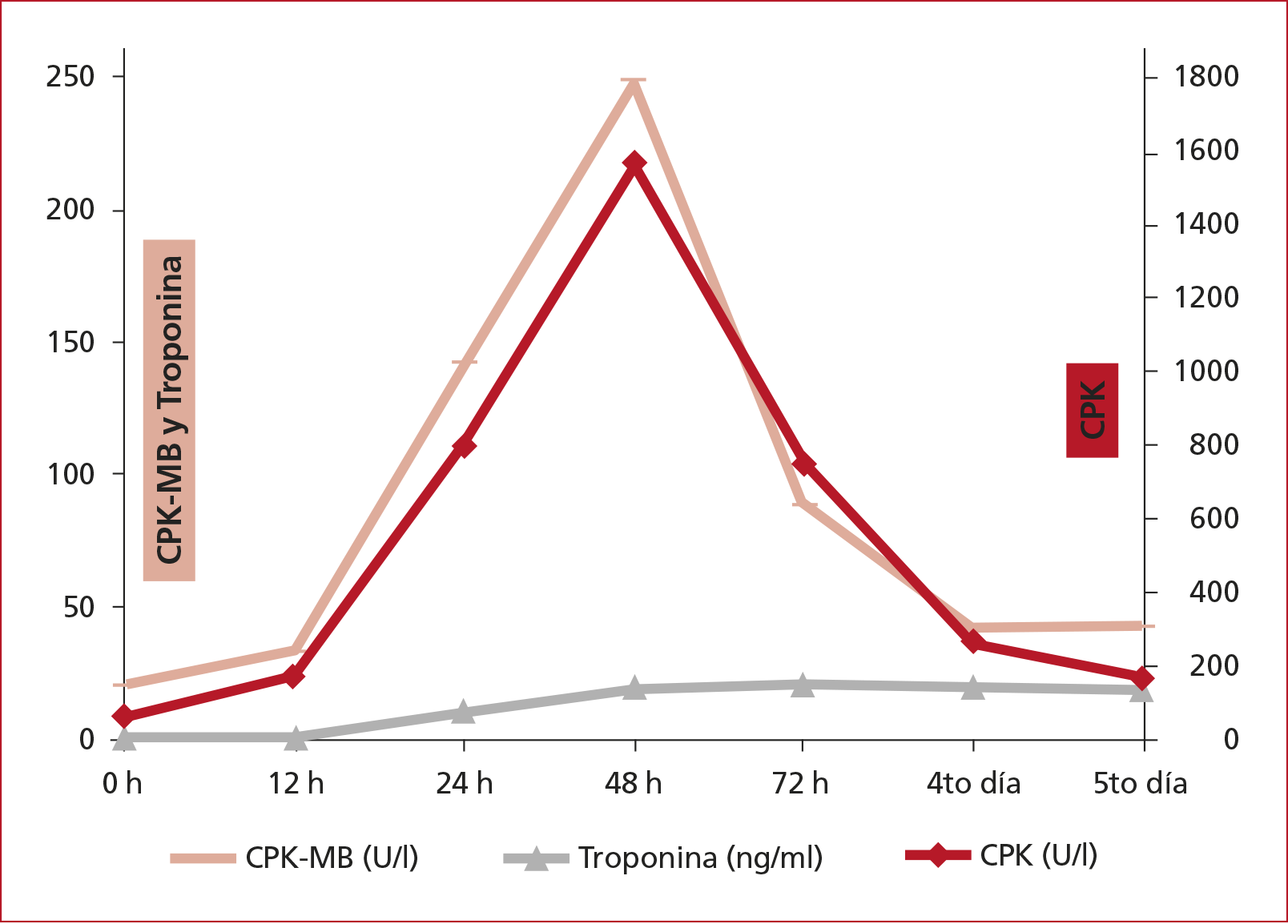

realizaron análisis seriados de enzimas cardíacas que arrojaron valores iniciales

normales y alcanzaron un valor máximo a las 24 h del evento (Figura 2), y

electrocardiogramas que mostraron la consolidación del IAM y su progresión

(Figura 1). El ecocardiograma complementario no reveló daño alguno inmediato al

evento. Este estudio se repitió a las 72 h y se observó la lesión consolidada

(ventrículo izquierdo con hipomotilidad en la pared posterior y discinesia septal).

Figura 1. Progresión del electrocardiograma.

Figura 2.

Progresión de las enzimas cardíacas.

CPK =

creatinfosfoquinasa

La evolución

clínica de paciente fue buena, se le otorgó el alta hospitalaria al día 5, bajo

tratamiento con enalapril 0,1 mg/kg/día, atenolol 1 mg/kg/día y antiagregación plaquetaria con ácido

acetilsalicílico 100

mg/día.

En el

seguimiento ambulatorio por Cardiología, la resonancia magnética a los 7 meses

del evento mostró la remodelación miocárdica que reflejaba la dilatación de

ventrículos derecho e izquierdo (puntaje Z 2,4 y 5, respectivamente), con

alteración de la motilidad y fibrosis/necrosis transmural a nivel

inferoposterolateral del ventrículo izquierdo, con fracción de eyección del

35%. La evaluación se complementó con una coronariografía por tomografía axial

computarizada que no mostró obstrucción o estenosis del lecho vascular. En el

último ecocardiograma, a los 10 meses del evento, se halló una miocardiopatía

dilatada con deterioro de la función sistólica, secuela de isquemia.

En la

actualidad, el paciente se encuentra asintomático, clase I de la escala de la

New York Heart Association, y recibe tratamiento con dapagliflozina, valsartán-sacubitrilo, bisoprolol y

espironolactona.

Discusión

La ablación

por radiofrecuencia se considera una terapéutica eficaz en pacientes con

síndrome de WPW. En 2015, la American Heart Association la recomendó como

terapia de primera línea para pacientes sintomáticos con síndrome de WPW,7 mientras que la European Heart Rhythm Association

recomienda la ablación para pacientes asintomáticos con síndrome de WPW

cuya vía accesoria tenga características de alto riesgo, incluidos

pacientes jóvenes, con múltiples vías accesorias, taquicardia por

reentrada auriculoventricular inducible y período refractario

efectivo de la vía de <240 msegundos.8 En Pediatría, la tasa de éxito de la ablación por

radiofrecuencia oscila entre el 92% y el 100%, y la tasa de complicaciones es

baja.9

En un

reciente metanálisis que incluyó 11 estudios y 5537 pacientes con síndrome de

WPW expuestos a ablación por radiofrecuencia, la tasa de complicaciones fue del

1%.3 La mayoría de estas complicaciones se

consideran menores, así lo refleja el análisis de 1021 procedimientos

realizados en 887 pacientes con cardiopatías congénitas; en el 32,7% de los

casos (n = 287), el motivo de la ablación fue el síndrome de WPW y cinco

sufrieron complicaciones graves, uno de ellos tuvo un IAM.5

En un

análisis que incluyó a centros pediátricos de Europa, se evaluó a 683 pacientes

sometidos a ablación, el 55,7% de ellos tenía diagnóstico de síndrome de WPW.

El 0,7% (n = 5) sufrió complicaciones mayores: hubo dos casos de estrechamiento

transitorio de la arteria coronaria circunfleja debido a una lesión térmica

después de la ablación por radiofrecuencia de las vías auriculoventriculares

accesorias en una ubicación posteroseptal derecha.6

Como lo

reflejan los anteriores reportes, el IAM posablación es poco frecuente, y los

mecanismos que subyacen no se conocen completamente. Puede estar relacionado

con la intensidad y la duración de la radiofrecuencia (lesión directa por

necrosis). La incidencia de lesión de las arterias coronarias es baja (0,09%),

el IAM se atribuye a la proximidad de las lesiones de radiofrecuencia a la

arteria coronaria, especialmente en la región posteroseptal y el seno

coronario.10

La energía de

radiofrecuencia puede provocar espasmo coronario, traumatismo vascular directo

y lesiones endoteliales que conducen al tromboembolismo agudo o

subagudo. Se cree que el espasmo es el mecanismo más común de lesión

coronaria, como consecuencia del aumento de la actividad autonómica en las

terminaciones nerviosas en la aurícula izquierda, inducido por la

radiofrecuencia.11 Incluso el espasmo de la arteria coronaria puede ser

secundario a la ablación por radiofrecuencia, sin expresión clínica, tal como

lo documentan Schneider et al,12 quienes realizaron angiografías

coronarias a 212 pacientes con diagnóstico de taquicardia supraventricular

(mediana de 12 años de edad) antes y 30 min después de la ablación por

radiofrecuencia, y observaron el estrechamiento de la arteria coronaria adyacente

al sitio de radiofrecuencia en 2 de 117 pacientes con una vía accesoria. Ambos

tenían cambios en el segmento ST (con normalización del electrocardiograma en

una semana), estaban asintomáticos y su ecocardiografía bidimensional era

normal.

El IAM en

niños es anecdótico, su diagnóstico requiere de una alta sospecha clínica,

junto al análisis e interpretación del electrocardiograma. En pacientes

pediátricos, ante cambios del electrocardiograma en una derivación, se

presupone un IAM. La observación de más de uno de estos cambios, como elevación

del segmento ST, cambios en la onda Q, depresión del segmento ST o inversión de

la onda T, debería sugerir, con más fuerza, el diagnóstico de IAM,13 y la angiografía es el método

diagnóstico de certeza.14

El

tratamiento del IAM en Pediatría se ha adaptado del indicado para adultos e

incluye: agentes fibrinolíticos, anticoagulantes, antiagregantes y

betabloqueantes.1 En nuestro paciente, el tratamiento fibrinolítico no

fue considerado como una opción terapéutica por parte del equipo tratante,

sopesando los riesgos y beneficios de dicha intervención.

No existen

ensayos clínicos ni recomendaciones específicas sobre la dosificación de

la terapia trombolítica para el tratamiento del IAM en

Pediatría, solo informes sobre su uso para tratar el

IAM en niños con enfermedad de Kawasaki.15

Presentamos

un caso clínico con un cuadro de incidencia infrecuente en el ámbito

pediátrico, secundario a un procedimiento considerado seguro, y aquí radica la

importancia de este artículo que tiene como fin de familiarizar al lector con

dicha eventualidad, su clínica de presentación, los exámenes y estudios

complementarios que solicitar (electrocardiograma, enzimas cardíacas,

ecocardiograma), tendientes a lograr un diagnóstico precoz e indicar el

tratamiento eficaz y oportuno.

Nuestro

paciente tuvo una buena evolución clínica después del evento; a mediano plazo

(7 meses), evolucionó con dilatación biventricular y deterioro de la función

sistólica del ventrículo izquierdo, consecuencia del IAM.

Conclusión

La ablación

por radiofrecuencia se considera un procedimiento seguro y el IAM es una rara

eventualidad. La sospecha clínica, el diagnóstico precoz y el tratamiento

eficaz son indispensables para una buena evolución.

Bibliografía

1.

Bilici M,

Ture M, Balik H. Myocardial infarction in children. Myocardial Infarction.

Intech Open 2019. https://doi.org/10.5772/intechopen.74793

2.

Bassareo

PP, O’Brien ST, Dunne E, Duignan S, Martino E, Martino F, et

al. Should we be screening for ischaemic heart disease earlier in childhood? Children (Basel) 2022; 9(7): 982. https://doi.org/10.3390/children9070982

3.

Ibrahim

Ali Sherdia AF, Abdelaal SA, Hasan MT, Elsayed E, Mare’y M, Nawar AA, et al.

The success rate of radiofrequency catheter ablation in

Wolff-Parkinson-White-syndrome patients: A systematic review and meta-analysis. Indian Heart J 2023; 75(2): 98-107. https://doi.org/10.1016/j.ihj.2023.02.001

4.

Pappone

C, Vicedomini G, Manguso F, Saviano M, Baldi M, Pappone A, et al.

Wolff-Parkinson-White syndrome in the era of catheter ablation: insights from a

registry study of 2169 patients. Circulation 2014; 130: 811-819. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011154

5.

Kato K,

Suzuki T, Yoshida Y, Ozaki N, Kishimoto S, Aoki H, et al. Catheter ablation in

children and patients with congenital heart disease: Review of 1021 procedures

at a high-volume single center in Japan. Heart Rhythm 2020;

17(1): 49-55. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2019.08.013

6.

Krause U,

Paul T, Bella PD, Gulletta S, Gebauer RA, Paech C, et al. Pediatric catheter

ablation at the beginning of the 21st century: results from the European

Multicenter Pediatric Catheter Ablation Registry ‘EUROPA’. Europace

2021; 23(3): 431-440. https://doi.org/10.1093/europace/euaa325

7.

Page RL,

Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ, et al. 2015 ACC/AHA/HRS

guideline for the management of adult patients with supraventricular

tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart

Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm

Society. Circulation 2016; 133(14): e506-e574. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000311

8.

Arnar DO,

Mairesse GH, Borian G, Calki H, Chin A,

Coats A, et al. Management of asymptomatic arrhythmias: a European heart rhythm

association (EHRA) consensus document, endorsed by the heart failure

association (HFA), heart rhythm society (HRS), Asia Pacific heart rhythm

society (APHRS), cardiac arrhythmia society of Southern Africa (CASSA), and

Latin America heart rhythm society (LAHRS). Europace 2019; 21(6): 844-845. https://doi.org/10.1093/europace/euz046

9.

Cohen MI,

Triedman JK, Cannon BC, Davis AM, Drago F, Janousek J, et al. PACES/HRS expert

consensus statement on the management of the asymptomatic young patient with a

Wolff-Parkinson-White (WPW, ventricular preexcitation) electrocardiographic

pattern: developed in partnership between the Pediatric and Congenital

Electrophysiology Society (PACES) and the Heart Rhythm Society (HRS). Endorsed

by the governing bodies of PACES, HRS, the American College of Cardiology

Foundation (ACCF), the American Heart Association (AHA), the American Academy

of Pediatrics (AAP), and the Canadian Heart Rhythm Society (CHRS). Heart Rhythm 2012; 9(6): 1006-1024. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2012.03.050

10. Zheng MF, Wang Z, Bao ZY. Myocardial injury and

pericarditis after combined left atrial and coronary sinus ablation in

Wolff-Parkinson-White syndrome: a case report. BMC Cardiovasc Disord 2020; 20(1): 18. https://doi.org/10.1186/s12872-020-01333-3

11. Castaño A,

Crawford T, Yamazaki M, Avula UMR, Kalifa J. Coronary artery pathophysiology

after radiofrequency catheter ablation: review and perspectives. Heart Rhythm

2011; 8(12): 1975-1980. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2011.07.006

12. Schneider HE, Kriebel T, Gravenhorst VD, Pau T.

Incidence of coronary artery injury immediately after catheter ablation for

supraventricular tachycardias in infants and children. Heart Rhythm 2009; 6(4):

461-467. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2009.01.029

13. Towbin JA, Bricker JT, Garson A. Electrocardiographic criteria for diagnosis of acute

myocardial infarction in childhood. Am J Cardiol 1992;69. https://doi.org/10.1016/0002-9149(92)90700-9

14. Desai A, Patel S, Book W. “Myocardial infarction” in

adolescents: do we have the correct diagnosis? Pediatr Cardiol 2005; 26(5): 627-631. https://doi.org/10.1007/s00246-004-0864-5

15. McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, Burns JC,

Bolger AF, Gewitz M, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of

Kawasaki disease: a scientific statement for health professionals from the

American Heart Association. Circulation 2017; 135(17): e927-e999. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000484