La sepsis a través del tiempo: Recorrido histórico de su definición. Revisión narrativa del Comité de Shock Pediátrico

[Sepsis Over Time: Historical Overview of its Definition. Pediatric

Shock Committee Narrative Review]

Gustavo González,a,b,c Luis H. Llano López,a,d Josefina Pérez,a,e Gonzalo Rostagno,a,f,g Adriana Bordogna,a,h Javier Ponce,a,i Gladys Palacio,a,b Roberto Jaborniskya,j,k

aComité de Shock Pediátrico, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; bHospital de

Niños “Ricardo Gutiérrez”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; cComplejo Médico Churruca Visca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina; dHospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti”, Guaymallén, Mendoza,

Argentina; eHospital de Niños “Orlando Alassia”, Santa Fe, Argentina; fClínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Argentina; gHospital de Niños de Córdoba, Córdoba, Argentina; hHospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María

Ludovica”, La Plata, Buenos Aires, Argentina; iHospital “Dr.

Guillermo Rawson”, San Juan, Argentina; jHospital

Pediátrico “Juan Pablo II”, Corrientes, Argentina; kHospital Regional de Reconquista, Santa Fe, Argentina

* Correspondencia: gagonza47@gmail.com

Los autores no

declaran conflictos de intereses.

https://doi.org/10.64955/jratiy2025x944

Resumen

La sepsis es una entidad clínica heterogénea, potencialmente mortal,

caracterizada por una respuesta inflamatoria desregulada del organismo ante una

infección. Su definición ha variado a lo largo del tiempo, condicionada por

diversos factores socioculturales, históricos y tecnológicos. Esta revisión

narrativa tiene como objetivo describir las distintas definiciones propuestas

para la sepsis a través de la historia: su fundamento, el debate de su utilidad

y las razones de sus modificaciones.

Palabras clave: Sepsis; shock séptico; Escala de Sepsis

de Phoenix; Pediatría.

Abstract

Sepsis is a heterogeneous, life-threatening clinical entity

characterized by a dysregulated inflammatory response of the organism to

infection. Its definition has been changing throughout history influenced by

the social, historical and technological context. This narrative review aims to

describe the different definitions of sepsis throughout history: their

rationale, the debate on their usefulness, and the reasons for their

modifications.

Keywords: Sepsis; septic shock; Phoenix Sepsis

Score; Pediatrics.

Introducción

La sepsis es

una entidad clínica heterogénea potencialmente mortal,1 que afecta anualmente alrededor de 48 niños

por cada 100.000 habitantes en el mundo.2 De 11 millones de personas que

fallecen por año como consecuencia de la sepsis, el 26,4% (2,9 millones) son

niños menores de 5 años.3 Este cuadro representa uno de los

mayores gastos económicos en salud, en los Estados Unidos de América.4

Su definición

ha variado a lo largo del tiempo, condicionada por diversos factores

socioculturales y tecnológicos.

Esta revisión

narrativa tiene como objetivo describir las distintas definiciones de la sepsis

a través de la historia: su fundamento, el debate de su utilidad y los motivos

de sus modificaciones.

Orígenes etimológicos y antigüedad

La palabra

sepsis, de origen griego, deriva de la palabra [shyiV], utilizada para describir la

“descomposición de materia orgánica”.5 Sus primeras menciones se encuentran en los

poemas de Homero, con la forma verbal sepo [shpw] que significa “me pudro”.

A través del

tiempo, la humanidad padeció varias epidemias infecciosas que contribuyeron al

desarrollo de cambios científicos e históricos. Ejemplos de estos son: la peste

negra que, entre 1347 y 1352, causó la muerte de aproximadamente 25-30

millones de personas en Europa, y la viruela, en el siglo XVI, que se

extendió hasta América por los colonizadores españoles y portugueses. En

principio, la sepsis se relacionó con heridas sufridas en batalla, que

evolucionaban con síntomas sistémicos (fiebre, inflamación y secreción

purulenta) poniendo en riesgo la vida de los heridos.6-8

En la

bibliografía médica, este vocablo fue encontrado, por primera vez, en el corpus

hipocrático (siglo IV a. C.), y su uso se extendió por siglos. En el siglo

XIII, el término es utilizado por la escuela de medicina Salerno y, hacia el

siglo XIX, es incorporado a los diccionarios médicos de la lengua francesa,

alemana e inglesa. En el siglo XIX, la palabra sepsis o septicemia era de uso

común.

Egipto

En 1862,

cerca de Luxor, Egipto, Edwin Smith descubre un papiro que sería una copia de

uno escrito previamente (3000 años a. C.). El autor, Imhotep (2700-2650 a. C.),

un destacado médico, arquitecto, astrónomo y científico, describe las

características de 48 heridas y su evolución. La presencia de fiebre, rubor y

pus (llamado RYT) estaba relacionada con una peor evolución.

A su vez, el

papiro de Ebers (1400 a. C.) detalla la desinfección de heridas con miel y

grasa, el drenaje del pus, la oclusión con trapos limpios y el uso de apósitos

embebidos en vino (posee alcohol cercano al 10%) (Figura 1).

Figura 1. Imagen de papiros de Smith (3000

a. C.) y Ebers (1400 a. C.).9,10

Grecia

En Grecia,

los médicos describen las heridas, la tumefacción, el eritema y la diseminación

de la infección hacia lo que conocemos hoy como ganglios locales, de la región

inguinal y axilar que, asociados a la aparición de fiebre, ponían en peligro la

vida de los pacientes. Un cuadro similar a lo que observaban los médicos

egipcios. Además, describieron cambios en la coloración de la sangre (más

oscura), lo que estaría asociado a una disminución de la saturación, tal como

lo conocemos actualmente.

En relación

con la cicatrización de las heridas, Hipócrates señaló que “si el pus es blanco

y no ofensivo, la salud vendrá”, pero si es “sanioso y fangoso, la muerte

llegará”, así apareció el concepto Pus bonum et laudabile que, en

español, significa “Pus bueno y digno de elogio”, que continuó siendo utilizado

por Galeno.

Roma

Los romanos,

adoptando los conceptos griegos, difundieron aún más el concepto de Pus

bonum et laudabile, sostenían que las heridas cicatrizaban por segunda y

que el pus era fundamental para ello.

Aulo Cornelio

Celso (45 a. C.- 25 d. C.) fue un importante escritor médico romano, quien

sugirió la higiene y limpieza de las heridas, y el tratamiento con vinagre y

aceite de tomillo con propiedades antisépticas.

Marcus

Terentius Varro, romano, militar y funcionario, escribió muchísimas obras entre

las que destaca De las cosas del campo (37 a. C.), en la que aconseja a

las personas no introducirse en pantanos y marismas, ya que pequeñas criaturas

invisibles a los ojos, que se encuentran suspendidas en el aire, se introducen

por la boca y la nariz, y producen enfermedades graves, con lo que se anticipó

a la microbiología y epidemiología.

A partir del

siglo XIII, comenzó a cuestionarse el término Pus bonum et laudabile, y

se dejó de utilizar a comienzos del siglo XX.

Siglos XVI-XVII

El filósofo

florentino Nicolás Maquiavelo (1469-1527) describió la dificultad en el

diagnóstico y tratamiento de la sepsis de la siguiente manera: “Como dicen los

médicos que sucede en la fiebre héctica, al principio de la enfermedad es fácil

de curar pero difícil de detectar, pero con el transcurso del tiempo, al no

haber sido detectada ni tratada se vuelve fácil de detectar pero difícil de

curar”.11

En el siglo

XVI, Girolamo Fracastoro, médico italiano, propuso que las epidemias podían

ocurrir al transmitirse las enfermedades por contacto directo o indirecto y a

distancia a través del aire, y que los agentes causales eran semillas o

gérmenes invisibles.12

Anthony van

Leeuwenhoek (1632-1723), comerciante holandés, sin formación científica,

construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas montadas sobre

placas metálicas (lo que posteriormente sería un microscopio), y pudo observar

los animáculos (protozoos y bacterias).13

Siglo XIX

Pierre

Adolphe Piorry (1794-1879), médico francés, fue el autor de numerosos tratados.

En uno de ellos, Traité des altérations du sang (1840), acuñó el

término septicemia a partir de las palabras griegas [shyiV] (sepsis o putrefacción) y [aima] (aima o

sangre).14

En 1847, en

Viena, el médico húngaro Ignaz Semmelweis demostró la importancia de

la higiene y del lavado de manos para prevenir la propagación de la fiebre

puerperal entre las parturientas.

Luego de que

Louis Pasteur descubriera que eran las bacterias los “fermentos de la

putrefacción,15 se generó la teoría de los gérmenes. Señaló

que, en algunos procesos infecciosos, los microbios constituían agentes tóxicos

que principalmente se encontraban en la sangre. Por lo tanto, parecía lógico

categorizar a dichas enfermedades como septicemia.16

En el

siglo XIX, se concibió la “teoría de los gérmenes” de la enfermedad y se

reconoció que la sepsis tenía su origen en microorganismos nocivos.

Siglo XX

La primera

definición moderna de sepsis se remonta a 1914, cuando Hugo Schottmüller

describió que “hay sepsis si se ha desarrollado un foco a partir del cual

bacterias patógenas invaden constante o periódicamente el torrente sanguíneo de

tal manera que causan síntomas subjetivos y objetivos”.17 Se hace referencia a una infección

generalizada, acompañada de lesiones inflamatorias de órganos o tejidos, puede

haber bacteriemia (cultivos positivos en sangre) o síndrome séptico definido

por criterios clínicos y de laboratorio. Se requería la presencia de dos o más

de los siguientes síntomas y resultados de laboratorio: un sitio de infección

(neumonía, infección urinaria, abscesos), temperatura rectal >38,5 ºC o <35,5 ºC en dos oportunidades, durante 24

horas; recuento de glóbulos blancos <3000/mm3 o >20.000/mm3, o aumento superior a 3000/mm3 en 24 horas con desviación de la fórmula a la izquierda (>10% de

células en cayado o >60% de polimorfonucleares).18

Historia contemporánea de la definición

de sepsis

Roger Bone,

en 1989, describió el diagnóstico del síndrome séptico a través de datos

clínicos. El primer criterio era la evidencia clínica o la sospecha de

infección, sin la necesidad de cultivos positivos, con el agregado de fiebre o

hipotermia, taquicardia, taquipnea y signos de alteración de la función

orgánica, como alteración del estado mental, oliguria, aumento del ácido

láctico o hipoxemia.19

SEPSIS 1

En agosto de

1991, en Chicago, EE.UU., el American College of Chest Physicians (ACCP)

y la Society of Critical Care Medicine) (SCCM) realizaron un consenso

para las definiciones de sepsis y falla multiorgánica (SEPSIS 1),20 y consensuaron 4 definiciones para sepsis:

1. Síndrome de respuesta

inflamatoria sistémica (SRIS) para describir el proceso inflamatorio que

ocurre en la sepsis y en otras enfermedades, caracterizado por más de una de

las siguientes manifestaciones clínicas o de laboratorio: temperatura <36 ºC o >38 ºC, frecuencia cardíaca >90 l.p.m.,

frecuencia respiratoria >20 r.p.m., o hiperventilación manifestada por una

pCO2 <32 mmHg, recuento de glóbulos blancos >12.000/mm3 o <4000/mm3, o 10% de células en cayado. Estos

debían presentarse de forma aguda sin causa subyacente que lo justifique, como

quimioterapia o inmunosupresores. Se habla de Sepsis cuando el SRIS es

secundario a un proceso infeccioso. Define, además, infección, bacteriemia y

aconseja no utilizar el término septicemia.

2. Sepsis severa: sepsis

asociada a disfunción orgánica, hipoperfusión anormal (acidosis láctica,

oliguria o alteración del estado mental) o hipotensión asociada a sepsis

(tensión arterial sistólica <90 mmHg o disminución de 40 mmHg de la línea de

base, sin otra causa conocida).

3. Shock séptico: hipotensión

asociada a sepsis sin respuesta a fluidos, con hipoperfusión o disfunción

orgánica. Aquellos pacientes con necesidad de inotrópicos o vasopresores debían

considerarse dentro de este grupo.

4. Síndrome de disfunción

multiorgánica: proceso en el cual el órgano no puede mantener sus

funciones, se considera primario si la disfunción es temprana y asociada a la

lesión o secundario si es consecuencia de la respuesta del huésped, pero no

directamente por la lesión primaria.

Estas

definiciones fueron ampliamente aceptadas por la comunidad científica, lo que

llevó a la publicación de cientos de estudios que incorporaron el término SRIS

en los años siguientes. Sin embargo, con los avances científicos de la década

posterior y las críticas dirigidas al consenso original, se consideró necesario

convocar a una segunda reunión para revisar y actualizar la definición.

SEPSIS 2

En diciembre

de 2001, en Washington, EE.UU., se reunieron nuevamente representantes de la

ACCP y la SCCM, esta vez, junto con miembros de la European Society of

Intensive Care Medicine (ESICM), la American Thoracic Society

(ATS) y la Surgical Infection Society (SIS), con el fin de revisar las

fortalezas y debilidades de las definiciones propuestas en 1991 (SEPSIS 2).21

Se planteó el

problema de la falta de especificidad del concepto SRIS en los pacientes con

sepsis. Sin embargo, hasta ese momento, no había marcadores específicos que

pudieran mejorar la especificidad de la definición, por lo que decidieron

continuar con su uso. En relación con la infección, agregaron que se puede

sospechar o confirmar, e incluyeron variables clínicas, inflamatorias,

hemodinámicas, de perfusión tisular y de disfunción orgánica en el diagnóstico

de la sepsis.

Se hicieron

referencias a la definición de shock séptico pediátrico (taquicardia, que puede

estar ausente si hay hipotermia, con disminución de la perfusión tisular,

diferencias entre los pulsos centrales y periféricos, alteración del estado

mental y del relleno capilar, extremidades frías o piel marmórea y disminución

de la diuresis) y a los puntajes de disfunción orgánica que deberían aplicarse.

Se consideró

que la definición era muy sensible, pero poco específica, y que estas

definiciones deberían revisarse cada 10 años.

International Pediatric Sepsis Consensus Conference

(IPSCC 2005)22

Desde la

primera definición de sepsis (1991) pasaron más de 10 años para que, en la

IPSCC 2005, se adoptaran y adaptaran los criterios de SRIS propuestos por la

SCCM para pediatría. Desde entonces, se utilizaron para llevar a cabo numerosos

estudios de sepsis en pediatría, era una definición muy sensible, pero poco

específica, y difícil de aplicar en ambientes externos a la terapia intensiva,

con una amplia variabilidad de parámetros clínicos y de laboratorios

relacionados con la edad. Hasta aquí, la definición y los criterios clínicos de

sepsis se superponían.

SEPSIS 3

En 2016,

representantes de la SCCM y la ESICM se reunieron para elaborar el tercer

consenso internacional de definiciones de sepsis y shock séptico (Third

International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock, SEPSIS 3),

donde el grupo definió sepsis como una “disfunción orgánica que

compromete la vida causada por una desregulación de la respuesta del huésped a

la infección”, basándose en el análisis de grandes bases de datos y no

en la opinión de expertos. Eliminaron los conceptos de Sepsis Severa y SRIS. La

disfunción orgánica se definió como un cambio de dos puntos en el puntaje SOFA

(Sequential Organ Failure Assessment).

Se planteó el

Shock Séptico como un subgrupo de sepsis donde las anomalías circulatorias y

celulares/metabólicas subyacentes son tan profundas que aumentan la mortalidad.

Se identificaron como un cuadro clínico de sepsis con hipotensión persistente,

con requerimiento de vasopresores para mantener la tensión arterial media por

encima de 65 mmHg y un nivel de lactato sérico >2 mmol/l (18 mg/dl) a pesar

de una adecuada reanimación con volumen.

Se logró

describir una definición (descripción de un concepto de enfermedad) y los

criterios clínicos y de laboratorio para su identificación, mucho más

específicos, pero menos sensibles que en SEPSIS 1.1

Si bien se

llegó a una definición teórica, esta era poco operativa. Luego de este

consenso, no había claridad sobre los criterios clínicos o de laboratorio

utilizados en el diagnóstico.

A partir de

entonces, la comunidad científica pediátrica buscó adaptar los criterios de

SEPSIS 3 de adultos a su especialidad, utilizando un puntaje SOFA pediátrico.23

A pesar de

ser específico para pacientes con mayor morbimortalidad, el SOFA pediátrico es

poco sensible para la detección temprana de la sepsis.24

Campaña “Sobrevivir a la sepsis”

En 2002, en

Barcelona, la SCCM, la ESICM y el Foro Internacional de Sepsis lanzaron la

Campaña “Sobrevivir a la Sepsis” (Surviving Sepsis Campaign, SSC). Se

estableció un plan para informar al público y a las agencias gubernamentales,

desarrollar directrices y reducir la mortalidad por sepsis. Estas guías fueron

publicadas en 2004 y actualizadas en 2008 y 2012.25 El objetivo principal fue desarrollar pautas y

recomendaciones basadas en evidencia para la reanimación y el tratamiento de

pacientes con sepsis. Recién en 2020, la SSC publicó las primeras directrices

internacionales sobre sepsis para la población pediátrica.26 Para estas guías se utilizó la definición para

niños de Goldstein, de 2005.22

Definición de sepsis en niños:

Actualidad

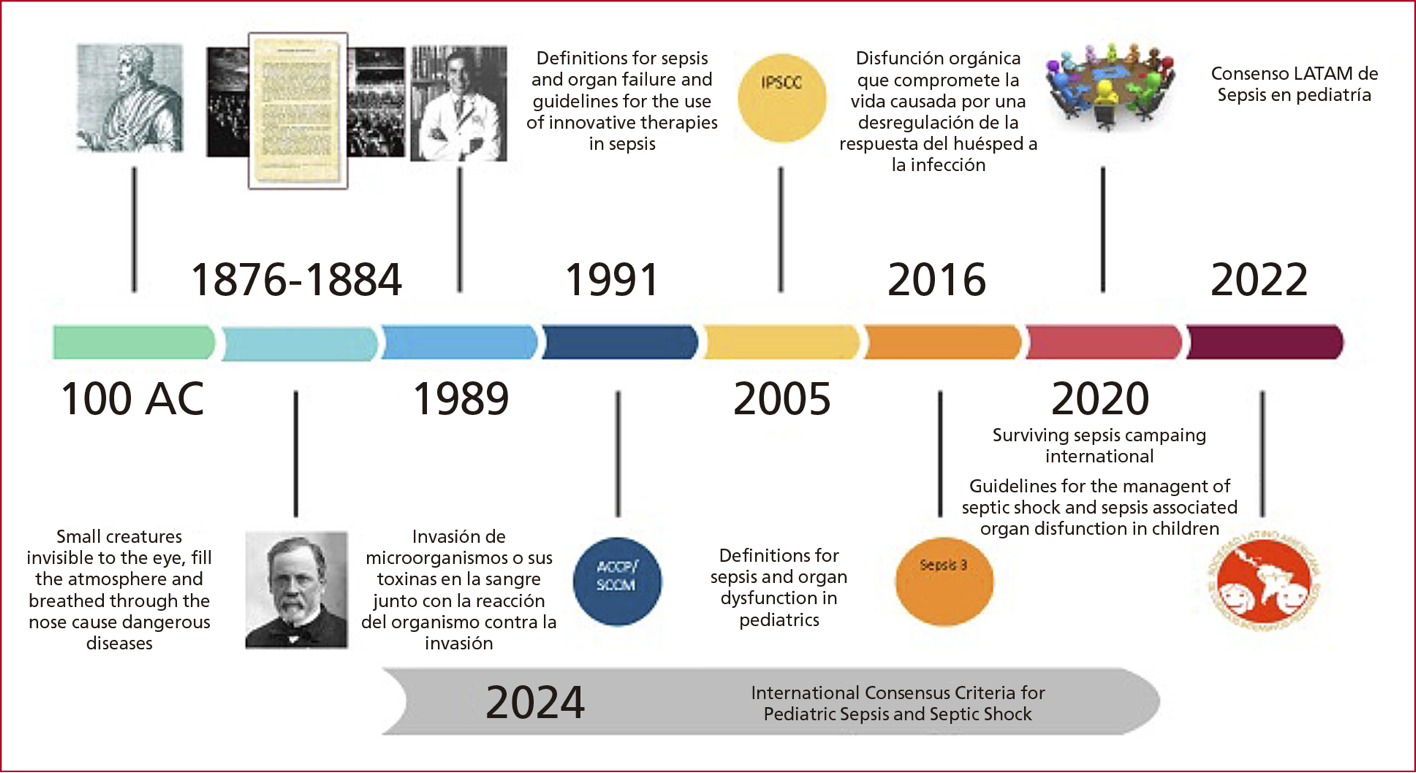

Consenso Latinoamericano sobre el

Manejo de la Sepsis en Niños

En 2022, la

Sociedad Latinoamericana de Pediatría (SLACIP) publicó el primer Consenso

Latinoamericano sobre el Manejo de la Sepsis en niños27 (Figura 2). Considera la definición de

SEPSIS 3, pero subraya que la definición conceptual y los criterios clínicos

operativos deben considerarse como conceptos diferentes. Además, define el

Shock Séptico como una sepsis con anomalías circulatorias celulares y

metabólicas particularmente profundas asociadas con un mayor riesgo de muerte

que la sepsis por sí misma.

“Tenemos

la definición, pero no cuales son los criterios operativos (clínicos o de

laboratorio) para la identificación de la sepsis”.27

Figura 2. Línea del tiempo que destaca hechos históricos asociados a la descripción de sepsis. (Elaboración de los autores)

Escala de Sepsis de Phoenix

Ante la falta

de criterios operativos, un grupo de expertos en pediatría y sus especialidades

(urgencias, cuidados críticos, infectología, neonatología, enfermería) junto a

técnicos en informática, representando a todos los continentes y a países de

altos, medianos y bajos ingresos, en 2019, comenzaron a trabajar sobre la

definición y los criterios operativos en la población pediátrica. Inicialmente

se realizó una encuesta a profesionales de las especialidades pediátricas

nombradas en la que más del 70% de los encuestados coincidieron en definir a la

sepsis como una infección (confirmada o sospechada de menos de 24 horas

de evolución) más la presencia de disfunción de órganos potencialmente letal,

coincidiendo con los criterios de SEPSIS 3 y el consenso de SLACIP.28

Acordada la

definición, era necesario establecer criterios operativos que fueran aplicables

en todas las regiones del mundo. Con esta finalidad, en una segunda instancia,

se llevó a cabo una revisión sistemática y metanálisis para determinar las

asociaciones de los valores de las variables demográficas, clínicas, de

laboratorio, de disfunción orgánica y de gravedad de la enfermedad con: a)

Sepsis, Sepsis Grave o Shock Séptico en niños con infección y b) disfunción

orgánica múltiple o muerte en niños con Sepsis, Sepsis Grave o Shock Séptico.29 Una vez identificadas las variables asociadas

a la disfunción orgánica en la sepsis, surgió la necesidad de responder a la

siguiente pregunta: ¿cuáles son los criterios basados en la disfunción orgánica

que ofrecen el mejor rendimiento para evaluar a niños con sepsis y shock

séptico?

Para la

elaboración del puntaje de Phoenix, se aplicaron técnicas de inteligencia

artificial y se construyeron modelos de aprendizaje automático entrenados a

partir de registros electrónicos de más de 3.000.000 de hospitalizaciones en

países de altos y bajos ingresos. Este puntaje define sepsis como una infección

(confirmada o sospechada) con disfunción orgánica potencialmente letal,

evaluada con un puntaje de Phoenix de, al menos, 2. El shock séptico se define

como sepsis con, al menos, 1 punto en la categoría cardiovascular (lactato ≥5

mmol/l, hipotensión o uso de vasoactivos).30

El valor

predictivo positivo del puntaje de Phoenix fue superior al de los criterios de

SRIS (Tabla 1).

TABLA 1

Escala de Sepsis de Phoenix30

|

VARIABLES |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

RESPIRATORIO (0-3 ptos.) |

|

|

|

|

|

PaFi o SaFi |

PaFi >400 o SaFi >292 |

PaFi <400 o SaFi <292 |

PaFi 100-200 o SaFi 148-220 |

PaFi <100 o SaFi <148 |

|

Soporte ventilatorio |

No |

Algún soporte ventilatorio |

VMI |

VMI |

|

CARDIOVASCULAR (0-6 ptos.) |

|

|

|

|

|

|

|

1 pto. cada 1 (máx. 3) |

2 ptos. cada 1 (máx. 6) |

|

|

Vasoactivos |

Sin vasoactivos |

Un vasoactivo |

>2 vasoactivos |

|

|

Lactato mmol/l |

<5 |

5-10 |

>11 |

|

|

TAM edad <1 mes 1-11 meses 1-<2 años 2-<5 años 5-<12 años 12-17 años |

>30 >38 >43 >44 >48 >51 |

17-30 25-38 31-43 32-44 36-48 38-51 |

<17 <25 <31 <32 <36 <38 |

|

|

COAGULACIÓN (0-2 ptos.) |

|

|

|

|

|

|

|

1 pto. cada 1 (máx. 2) |

|

|

|

Plaquetas |

≥100.000 |

<100.000 |

|

|

|

RIN |

≤1,3 |

RIN >1,3 |

|

|

|

Dímero D (mg/l) |

≤2 |

>2 |

|

|

|

Fibrinógeno (mg/dl) |

>100 |

<100 |

|

|

|

NEUROLÓGICO (0-2 ptos.) |

|

|

|

|

|

Puntaje de Glasgow |

>10 |

<10 |

|

|

|

Pupilas |

Reactivas |

|

Fijas |

|

VMI =

ventilación mecánica invasiva; TAM = tensión arterial media; RIN = relación internacional normalizada.

|

Sepsis |

Disfunción orgánica potencialmente mortal de los sistemas respiratorio, cardiovascular, de coagulación o neurológico, demostrada mediante un puntaje de Phoenix de, al menos, 2, en el contexto de una infección confirmada o sospechada |

|

Shock séptico |

Sepsis con, al menos, 1 punto en la categoría cardiovascular (lactato sanguíneo ≥5 mmol/l [≥45,05 mg/dl], hipotensión para la edad o uso de vasoactivos) |

Tras su publicación, comenzaron a realizarse estudios tratando de validar

el puntaje. En los EE.UU., Wolf et al evaluaron, en forma retrospectiva, los

episodios de sepsis en pacientes oncológicos, comparando diferentes puntajes

con el puntaje de Phoenix, y observaron una mejor asociación con la mortalidad

y la estancia prolongada en terapia intensiva con respecto a los otros puntajes.

A pesar de la alta sensibilidad (89%, IC95% 60-99%), la especificidad fue baja

cuando se utilizó el corte original de 2 puntos para sepsis (25%, IC95%

19-32%), pero al aumentar punto de corte del puntaje de Phoenix a 4, la

sensibilidad fue del 89% (IC95% 60-99%) y la especificidad, del 72% (IC95%

64-78%) para mortalidad definitivamente atribuible.31

En otro

estudio realizado en 14 centros de Bolivia, que incluyó a 274 pacientes

pediátricos con diagnóstico de sepsis y shock séptico, el puntaje de Phoenix

tuvo una sensibilidad del 91% y una especificidad del 83,7% (área bajo la curva

0,54), superior al puntaje SOFA pediátrico (58,9%; 66,8% y 0,46,

respectivamente) y el SRIS (71,1%; 73,9% y 0,49, respectivamente).32

Conclusiones

La historia

de la sepsis ilustra el profundo impacto que los avances médicos, tecnológicos

y sociales han tenido en nuestra comprensión y abordaje de esta compleja

condición. Desde sus primeras descripciones en textos antiguos hasta los

recientes esfuerzos para establecer criterios operativos y específicos, como el

puntaje de Phoenix, la evolución del término refleja tanto la progresión de la

medicina como los desafíos persistentes (Tabla 2).

TABLA 2

Definiciones de sepsis a través del tiempo

|

|

SEPSIS 1 |

SEPSIS 2 |

IPSCC |

SEPSIS 3 |

CRITERIOS DE PHOENIX |

|

Año |

1991 |

2001 |

2005 |

2016 |

2024 |

|

Descripción |

Se habla de Sepsis cuando el SRIS es secundario a un proceso infeccioso. No utilización del término septicemia. Adopta términos de Sepsis Severa, Shock Séptico y Síndrome de Disfunción Multiorgánica |

Se agregó que la infección puede ser sospechada o confirmada. Incluyeron variables clínicas, inflamatorias, hemodinámicas, de perfusión tisular y de disfunción orgánica en el diagnóstico de sepsis. Primeras referencias a la definición de Shock séptico pediátrico y a los puntajes de disfunción orgánica que deberían aplicarse. |

Se adoptaron y adaptaron los criterios de SRIS propuestos en Sepsis 1 para pediatría. Consenso de expertos. |

Define Sepsis como disfunción orgánica que compromete la vida causada por una desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Eliminaron los conceptos de Sepsis Severa y SRIS. La disfunción orgánica se definió como un cambio de dos puntos en el score SOFA. |

Se define como infección (confirmada o sospechada de menos de 24 horas de evolución) con la presencia de disfunción de órganos potencialmente letal. Criterios operativos: Define sepsis un puntaje de Phoenix de al menos 2 puntos. El shock séptico se define como sepsis con al menos 1 punto en la categoría cardiovascular. |

|

Controversia |

Falta de especificidad del concepto SIRS. |

La definición era muy sensible pero poco específica. Estas definiciones deberían revisarse cada 10 años. |

Definición muy sensible pero poco específica. Amplia variabilidad de parámetros clínicos y de laboratorios relacionados a la edad. |

Definición teórica pero poco operativa. Falta de claridad al respecto de los criterios clínicos o de laboratorio utilizados en el diagnóstico. Especifica no tan sensible. |

Actualmente en evaluación de su implementación en escenarios con recursos limitados y su validación en diversos contextos clínicos. |

SRIS = síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment Score (puntaje de evaluación de la disfunción orgánica secuencial.

A lo largo de

los siglos, la sepsis pasó de ser entendida como un proceso local de infección

a reconocerse como una respuesta desregulada del huésped que puede derivar en

una disfunción orgánica letal. Este cambio en su conceptualización ha permitido

enfoques más precisos en su diagnóstico y manejo, aunque aún persisten

limitaciones, especialmente en la población pediátrica.

El desarrollo

reciente del Consenso Latinoamericano sobre el Manejo de la Sepsis en Niños y

el puntaje de Phoenix subrayan la necesidad de contar con herramientas

operativas que sean globalmente aplicables y culturalmente adaptadas, logrando

un balance entre sensibilidad y especificidad. Sin embargo, queda mucho por

explorar, inclusive la implementación de estas definiciones en escenarios con

recursos limitados y su validación en diversos contextos clínicos.

En última

instancia, el estudio de la historia de la sepsis no solo nos permite

comprender cómo hemos llegado al estado actual del conocimiento, sino que

también destaca la importancia de la colaboración internacional y la

investigación interdisciplinaria para seguir avanzando en la prevención, el

diagnóstico y el tratamiento de esta condición crítica.

Agradecimientos

A la Dra.

María del Pilar Arias por su invaluable asesoramiento en la redacción de este

manuscrito.

Bibliografía

1.

Singer M,

Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for

Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315(8): 801-810. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287

2.

Fleischmann-Struzek

C, Goldfarb DM, Schlattmann P, Schlapbach LJ, Reinhart K, Kissoon N. The global

burden of paediatric and neonatal sepsis: a systematic review. Lancet Respir

Med 2018; 6(3): 223-230. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30063-8

3.

Rudd KE,

Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, et al. Global, regional, and national sepsis incidence

and mortality, 1990–2017:

analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet 2020; 395(10219):

200-211. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7

4.

Torio CM,

Andrews RM. National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by

Payer, 2011. En: Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical

Briefs [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality

(US); 2006 Feb. Statistical Brief #160. PMID: 24199255

5.

Geroulanos

S, Douka ET. Historical perspective of the word “sepsis”. Intensive Care Med 2006; 32(12): 2077. https://doi.org/10.1007/s00134-006-0392-2

6.

Barbieri

R, Signoli M, Chevé D,

Costedoat C, Tzortzis S, Aboudharam G, et al. Yersinia pestis: the natural history of plague.

Clin Microbiol Rev 2020; 34(1): e00044-19. https://doi.org/10.1128/CMR.00044-19

7.

Breman

JG. Smallpox. J Infect Dis 2021; 224(12 Suppl 2): S379-S386. https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa588

8.

McEvedy

C. The bubonic plague. Sci Am 1988; 258(2): 118-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0288-118

9.

Dahl

J. [Internet]. [citado 25 de enero de 2025]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edwin_Smith_Papyrus_v2.jpg

10. File:Ebers7766.jpg - Wikipedia [Internet]. [citado 25

de enero de 2025]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebers7766.jpg

11. Machiavelli N. The Prince. Translated by WK Marriott.

Australia: The University of Adelaide Library; 2002.

12. Spink WW. Infectious diseases. Prevention and

treatment in the nineteenth and twentieth centuries. Minneapolis: University of

Minnesota Press; 1978.

13. Osorio

Abarzúa CG. Leeuwenhoek y sus

animálculos. Rev Chil Infectol 2020; 37(6): 762-766. https://doi.org/10.4067/S0716-10182020000600762

14. Piorry PA.

Traité de de diagnostic et de sémiologie. Bruxelles; 1837.

15. Pasteur L.

Recherches sur la putréfaction. Comptes Rendus

Académie Sci 1863; 56:

1189-1194.

16. d’Ardenne L. Les microbes, les miasmes et les

septicémies. Étude des doctrines panspermistes: au point de

vue de la pathologie générale et de la clinique. Baillière; 1882,

p. 408.

17. Gyawali B, Ramakrishna K, Dhamoon AS. Sepsis: The

evolution in definition, pathophysiology, and management. SAGE Open Med 2019;

7: 2050312119835043. https://doi.org/10.1177/2050312119835043

18. Wilkinson JD, Pollack MM, Glass NL, Kanter RK, Katz

RW, Steinhart CM. Mortality associated with multiple organ system failure and

sepsis in pediatric intensive care unit. J Pediatr 1987; 111(3): 324-328. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(87)80448-1

19. Balk RA, Bone RC. The septic syndrome. Definition and

clinical implications. Crit Care Clin 1989; 5(1): 1-8. PMID: 2647221

20. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM,

Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and

guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM

Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of

Critical Care Medicine. Chest 1992; 101(6): 1644-1655. https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1644

21. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D,

Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis

Definitions Conference. Intensive Care Med 2003; 29(4): 530-538. https://doi.org/10.1007/s00134-003-1662-x

22. Goldstein B, Giroir B, Randolph A; International

Consensus Conference on Pediatric Sepsis. International pediatric sepsis

consensus conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in

pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005; 6(1): 2-8. https://doi.org/10.1097/01.PCC.0000149131.72248.E6

23. Matics TJ, Sanchez-Pinto LN. Adaptation and validation

of a Pediatric Sequential Organ Failure Assessment Score and evaluation of the

Sepsis-3 definitions in critically ill children. JAMA Pediatr 2017; 171(10):

e172352. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.2352

24. Fustiñana A, Yock-Corrales A, Casson N, Galvis L,

Iramain R, Lago P, et al. Shock

séptico en niños: ¿son

aplicables los criterios de SEPSIS-3 en Urgencias? Un estudio multicéntrico en Latinoamérica. Emerg Pediatr 2024; 3(1): 9-18.

Disponible en: https://seup.org/wp-content/uploads/2024/05/EP2024_31_9_18_ESP.pdf

25. Marshall JC, Dellinger RP, Levy M. The Surviving

Sepsis Campaign: a history and a perspective. Surg Infect 2010; 11(3): 275-281.

https://doi.org/10.1089/sur.2010.024

26. Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, Agus MSD, Flori HR,

Inwald DP, et al. Surviving Sepsis Campaign International Guidelines

for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in

Children. Pediatr

Crit Care Med 2020; 21(2): e52-106. https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000002198

27. Fernández-Sarmiento J, De Souza DC, Martinez A,

Nieto V, López-Herce J, Soares

Lanziotti V, et al. Latin American Consensus on the Management of Sepsis

in Children: Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos [Latin American Pediatric Intensive Care

Society] (SLACIP) Task Force: Executive Summary. J Intensive Care Med 2022;

37(6): 753-763. https://doi.org/10.1177/08850666211054444

28. Morin L, Hall M, de Souza D, Guoping L, Jabornisky R,

Shime N, et al. The current and future state of pediatric sepsis

definitions: An international survey. Pediatrics 2022; 149(6): e2021052565. https://doi.org/10.1542/peds.2021-052565

29. Menon K, Schlapbach LJ, Akech S, Argent A, Biban P,

Carrol ED, et al. Criteria for pediatric sepsis-A systematic review

and meta-analysis by the Pediatric Sepsis Definition Taskforce. Crit Care Med

2022; 50(1): 21-36. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005294

30. Sanchez-Pinto LN, Bennett TD, DeWitt PE, Russell S,

Rebull MN, Martin B, et al.

Development and validation of the Phoenix Criteria for pediatric sepsis and

septic shock. JAMA 2024; 331(8): 675-686. https://doi.org/10.1001/jama.2024.0196

31. Wolf J, Rubnitz Z, Agulnik A, Ferrolino J, Sun Y, Tang

L. Phoenix Sepsis Score and risk of attributable mortality in children with

cancer. JAMA

Netw Open 2024; 7(6): e2415917. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.15917

32. Copana

Olmos RR, Casson N, Diaz Villalobos WE, Urquieta Clavel VH, Tejerina Ortiz M,

Ribera Murguia I, et al. OP021 Topic: AS14–Infections: Sepsis and Septic Shock/Antimicrobial Stewardship/Tropical

and Parasite Infections/Other: VALIDATION AND APPLICABILITY OF THE PHOENIX

SEPSIS SCORE IN LOW-RESOURCE SETTINGS. Pediatr Crit Care Med 2024; 25(11S): e8.

https://doi.org/10.1097/01.pcc.0001084536.55141.00